Ферменты — это органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются катализаторами. Ферменты (от лат. fermentum – брожение, закваска) иногда еще называют энзимами (от греч. en – внутри, zyme – закваска). Все живые клетки содержат очень большой набор ферментов, от каталитической активности которых зависит функционирование клеток. Практически каждая из множества разнообразных реакций, протекающих в клетке, требует участия специфического фермента. Изучением химических свойств ферментов и катализируемых ими реакций занимается особая, очень важная область биохимии – энзимология.

Ферменты — это органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям. Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе и называются катализаторами. Ферменты (от лат. fermentum – брожение, закваска) иногда еще называют энзимами (от греч. en – внутри, zyme – закваска). Все живые клетки содержат очень большой набор ферментов, от каталитической активности которых зависит функционирование клеток. Практически каждая из множества разнообразных реакций, протекающих в клетке, требует участия специфического фермента. Изучением химических свойств ферментов и катализируемых ими реакций занимается особая, очень важная область биохимии – энзимология.

Первые данные о ферментах были получены при изучении процессов брожения и пищеварения. Большой вклад в исследование брожения внес Луи Пастер, однако он полагал, что соответствующие реакции могут осуществлять только живые клетки. В начале XX века Э. Бухнер показал, что сбраживание сахарозы с образованием диоксида углерода и этилового спирта может катализироваться бесклеточным дрожжевым экстрактом. Это важное открытие послужило стимулом к выделению и изучению клеточных ферментов. В 1926 году Дж. Самнер из Корнеллского университета (США) выделил уреазу: это был первый фермент, полученный практически в чистом виде.

С тех пор было обнаружено и выделено более 700 ферментов, но в живых организмах их существует гораздо больше. Идентификация, выделение и изучение свойств отдельных ферментов занимают центральное место в современной энзимологии.

Ферменты, участвующие в фундаментальных процессах превращения энергии, таких, как расщепление сахаров, образование и гидролиз высокоэнергетического соединения аденозинтрифосфата (АТФ), присутствуют в клетках всех типов – животных, растительных, бактериальных. Однако есть ферменты, которые образуются только в тканях определенных организмов. Так, ферменты, участвующие в синтезе целлюлозы, обнаруживаются в растительных, но не в животных клетках. Таким образом, важно различать «универсальные» ферменты и ферменты, специфичные для тех или иных типов клеток. Чем более клетка специализирована, тем больше вероятность, что она будет синтезировать набор ферментов, необходимый для выполнения конкретной клеточной функции.

Все ферменты являются белками, простыми или сложными (т. е. содержащими наряду с белковым компонентом небелковую часть). Ферменты – крупные молекулы, их молекулярные массы лежат в диапазоне от 10 000 до более 1 000 000 Дальтон (Да). Для сравнения молекулярная масса глюкозы составляет 180, диоксида углерода – 44, аминокислоты – от 75 до 204 Да. Ферменты, катализирующие одинаковые химические реакции, но выделенные из клеток разных типов, различаются по свойствам и составу, однако обычно обладают определенным сходством структуры. Структурные особенности ферментов, необходимые для их функционирования, легко утрачиваются. Так, при нагревании происходит перестройка белковой цепи, сопровождающаяся потерей каталитической активности. Важны также щелочные или кислотные свойства раствора. Большинство ферментов лучше всего «работают» в растворах, pH которых близок к 7, когда концентрация ионов H+ и OH— примерно одинакова. Связано это с тем, что структура белковых молекул, а следовательно, и активность ферментов сильно зависят от концентрации ионов водорода в среде.

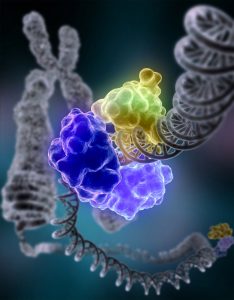

Исследования показывают, что фермент временно соединяется с реагирующей молекулой. Тесный контакт и взаимодействие окружающих молекул не является более делом случая, а происходит достоверно. Происходит ускорение реакции и результата. Как пример, когда организм расщепляет углевод, энергия, удерживавшая углевод высвобождается и немедленно используется или запасается в организме. Этот процесс носит название «метаболизм«. Метаболизм делится на: анаболизм (для синтеза клеточного материала) и катаболизм (для декомпозиции клеточного материала).

Эти реакции будут проходить очень медленно до тех пор, пока не вмешаются белки, управляемые ферментами. Без ферментов, вся концепция метаболических функций была бы утрачена. Ферменты, на самом деле, работают, присоединяясь к субстрату (реагенту) для формирования фермент-субстратного комплекса и, затем для производства продуктов реакции. Фермент, сам по себе, никогда не изменяется и не используется в этой реакции, но отсоединяется для повторного использования. Представьте себе, что фермент – это космическая станция во внеземном пространстве. Вокруг этой станции могут находиться различные типы космических кораблей, которые летают в случайном порядке, не взаимодействуя друг с другом совершенно, и таким образом, не выполняют никаких миссий. У каждой космической станции есть доковые порты для конкретных космических кораблей. Если космический корабль попадает в собственный порт и другой корабль приземляется в своё специальное правильное место на космической станции – они удерживаются в статическом состоянии и могут взаимодействовать друг с другом и начинают происходить действия. Вот как работают ферменты.

Ферменты на страже красоты

Не так давно ученые установили , что некоторые энзимы могут служить на благо красоты. На основе этих биоактивных веществ появились косметологические процедуры и средства для ухода за кожей, бережно очищающие и обновляющие ее.

Все ферменты (в зависимости от типа катализируемой реакции) делят на 6 классов:

- оксидоредуктазы — ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции;

- трансферазы — ферменты, катализирующие перенос функциональных групп (СН3, СООН, NH2 СНО и др.) от одной молекулы к другой;

- гидролазы — ферменты, катализирующие гидролитическое расщепление связей (пептидной, гликозидной, эфирной, фосфодиэфирной и др.);

- лиазы — ферменты, катализирующие негидролитическое отщепление групп от субстрата с образованием двойной связи и обратные реакции;

- изомеразы — ферменты, катализирующие образование изомеров субстрата, в том числе цис-транс-изомеризацию, перемещение кратных связей, а также групп атомов внутри молекулы;

- лигазы — ферменты, катализирующие образование химических связей между субстратами за счет гидролиза АТФ.

Из всех указанных групп действительно широкое применение в косметологии получили гидролитические ферменты, или гидролазы.

Показания к проведению процедур с использованием ферментов:

- Пигментация,

- Акне и последствия акне,

- Поверхностные мелкие морщины,

- Забитые поры (комедоны, милиумы),

- Неровная тусклая кожа,

- Сниженный тонус,

- Кожа после инсоляции и с признаками фотостарения.

Немаловажно, что энзимные процедуры можно проводить людям со смуглой кожей, чувствительной кожей, при наличии купероза.

Противопоказания к проведению процедур с использованием ферментов:

- Индивидуальная непереносимость препаратов, входящих в состав энзимного пилинга.

- Кожные заболевания в период обострения,

- Сахарный диабет,

- Заболевания, приводящие к снижению иммунитета,

- Повреждение кожного покрова,

- Вирус герпеса в активной форме.

Список использованной литературы:

Аравийская Е. Р., Соколовский Е. В. Руководство по дерматокосметологии, 2008.

Ахтямов С. Н., Бутов Ю. С. Практическая дерматокосметология. Учебное пособие /Изд. Медицина, 2010.